彭斌目前是云南省昆明市盲哑学校的一名教师,教授音乐和计算机两门课。从一年级学习盲文摸读,到用盲文完成小学、中学、大学的课程,毕业后又回到昆明市盲哑学校成为一名教师,用盲文进行教学,彭斌接触盲文已经有44年了。

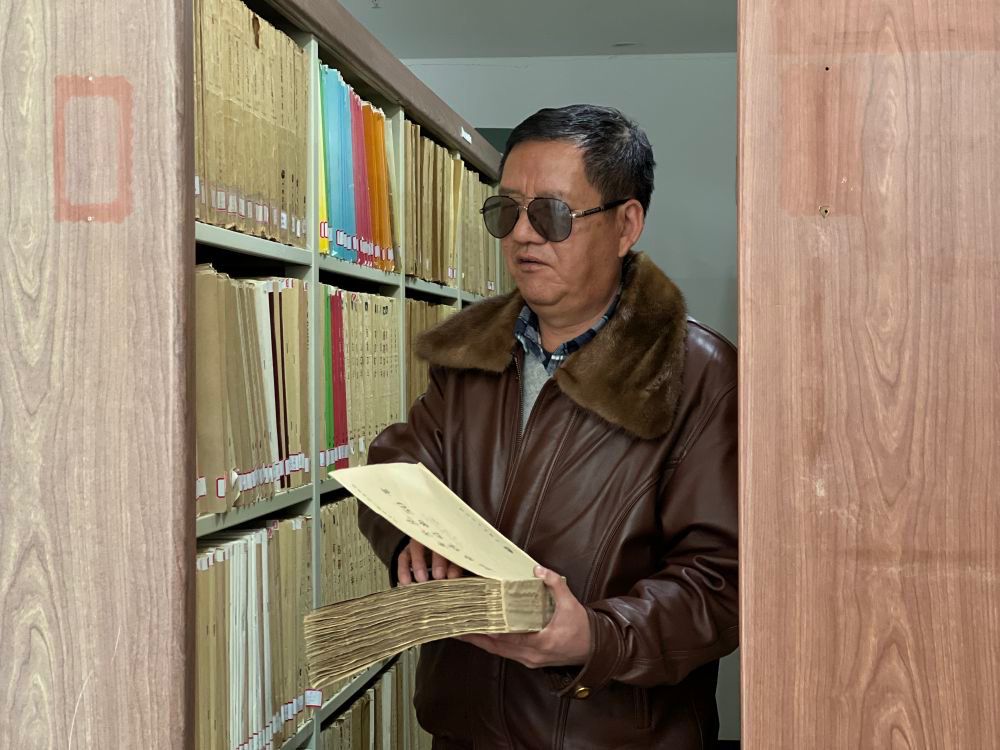

图为彭斌在云南省图书馆视障阅览室读书 赵彩琳 摄

他见证并参与了国家通用盲文方案的诞生,从使用传统盲文书摸读,到近些年换上更方便的盲文阅读点显器,他和中国的盲文事业一起成长着。

彭斌:9岁刚失明住院时,母亲在我的耳边给我念《钢铁是怎样炼成的》,激励我坚强面对以后看不见的人生。书中主人公保尔·柯察金一直与命运作斗争,给我留下了深刻印象。

我只是眼睛看不见了,我还可以说话,还可以走路,甚至四处旅行。学会盲文后,我用摸读的方式读完了《钢铁是怎样炼成的》。在中国盲文出版社开办了全国图书免费借阅业务后,我成为第一批借阅的读者。

除了摸读盲文书,我也用盲文点显器读书。阅读是我生活中必不可少的一部分,每天除了必看的新闻,还保持着借书、看书、听书的习惯,每天至少保证2小时阅读。

盲文阅读打开了我人生的一扇窗,在我身体无法到达的地方,我的手指都带我去“云游”了。

通过多年刻苦的阅读和学习,彭斌把自己送进了长春大学特殊教育学院学习音乐。今年56岁的他是改革开放后云南最早的一批盲人大学生,通过更广泛的阅读后,他决定践行“读万卷书行万里路”。

彭斌:阅读极大地丰富了我的精神世界,让我始终和这个世界紧密联系在一起。我在书中“游览”的很多地方,也拿着盲杖或牵着导盲犬去了。

读了《消失的地平线》后,我马上做了攻略去游览了书里描写的世外桃源般的香格里拉。我虽然眼睛看不见,但方位感很强。云南几乎都游遍了,我还想去西藏一趟,想乘坐中老铁路列车出国,泰国宣布对中国永久免签了,我也计划着去呢。

彭斌通过教育改变了自己的人生。他现在有一个幸福的家庭,有稳定的工作,孩子也在读研究生。在学校任教27年来,彭斌培养出了10余名音乐专业的视障大学生,他们毕业后都开启了更精彩的人生。盲文教育让视障人群的人生有了更多选择,作为受益者,他也积极参与到中国盲文事业的改革中。

彭斌:盲文又称点字,是专供视力障碍人士用触觉阅读的文字符号,国际通用的点字由6个凸起的圆点为基本结构组成。所有的知识、学科都可以通过6个凸起的点的符形变化来表达。

昆明市盲哑学校不远处就是云南省图书馆专设的视障阅览室,有6000余册盲文图书,还有专供视障人群使用的盲文阅读点显器、盲文打印机、可读屏的盲人电脑、盲人智能听书机等设备。学会盲文后,仿佛拥有了一把能够打开世界千千万万扇知识大门的钥匙,它是精神世界的盲杖。

作为云南省盲人协会代表,2016年我参与了国家通用盲文云南试点的培训研讨会,我和其他视障群体代表一起给新的盲文方案建言献策,在标调规则及省写方案等方面提出的很多意见都被采纳了。

2018年国家通用盲文方案实施,在过去沿用的盲文方案基础上确立了全部音节标调的总原则,解决了阅读盲文时猜测读音的问题,提高了盲文的表意功能。自此,中国的视障群体拥有了一套通用、统一、规范的语言方案。